Firmen wie Hyundai haben schon seit Jahren Wasserstoffautos in Japan und Kalifornien auf den Straßen. Haben wir die Wasserstoff-Technik verschlafen?

Werner Diwald, Mitglied des Vorstands, Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband (DWV): Das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, dass wir in Deutschland genauso weit sind in der Automobilentwicklung wie in anderen Ländern. Wenn wir Daimler ansieht, der Wasserstoffwagen ist fahrfertig. Er ist alltagstauglich, man ist einmal damit um die Welt gefahren. VW und Audi haben genauso Wasserstofffahrzeuge bei sich stehen. Ich glaube, wir haben eine andere Ausgangssituation, weil die Koreaner in die Märkte springen und sich entsprechend als First Mover präsentieren und die Autos eher in den Markt bringen wollen. Während unsere Hersteller lieber erstmal ein bisschen abwarten, wie sich der Markt entwickelt. Wir haben hier noch nicht die Infrastruktur. Die Tankstellen werden jetzt Stück für Stück aufgebaut. Die ersten 50 werden wir bis 2015 kriegen. Dann wird auf 500 aufgestockt. Aus der Wasserstoff-Szene heraus würden wir uns ein engagierteres Vorgehen wünschen, aber sie sind alle aktiv. Und das ist für mich das wichtigste Zeichen, dass selbst ein Hersteller wie BMW wieder einsteigt. Es ist offensichtlich der richtige Weg. Wenn man sich die Jahresberichte anguckt, steht bei fast allen Autobauern drin: Das ist die Zukunft und da müssen wir jetzt hinein investieren und marktfähige Produkte vorhalten.

Herr Müller, gibt es vonseiten der Bundesnetzagentur gewisse Bedenken?

Andreas Müller, Referat Zugang zu Gasverteilernetzen, Technische Grundsatzfragen, Versorgungsqualität, Bundesnetzagentur: Wir beschäftigen uns mit technologischen Grundsatzfragen dazu, weil Wasserstoff in die Infrastruktur eingespeist werden soll. Wir haben ein sehr großes Gasnetz in Deutschland. Zum anderen sehen wir das Ganze aus der Strombrille. Wasserstoff ist eine der wenigen Speichermöglichkeiten, die in großen Skalen Energie speichern können – auch über längere Zeiträume hinweg. Wasserstoff wäre geeignet, den Stromnetzausbau abzumildern. Bezüglich der Schwierigkeiten: Bisher ist es ja so, dass Wasserstoff im Gasnetz nicht richtig vorkommt. Das war mal anders. Aber inzwischen wurden die Gase optimiert. Jetzt ist die Einspeisung nicht mehr ohne weiteres möglich. Betrachten Sie Gaskraftwerke – die sind zumindest auf dem Papier für die Energiewende unerlässlich – dass die nicht so viele Stunden laufen, ist im Moment sicher ein Problem, aber wir brauchen sie für Engpassfälle. Und diese Gaskraftwerke sind bis auf die kleinste Stelle optimiert auf eine bestimmte Gasqualität. Die kommen mit Qualitätsschwankungen nur sehr schwer zurecht. Mit anderen Worten es gibt sehr sensible Verbraucher, die man nicht vernachlässigen darf.

Herr Diwald, sehen Sie das Einspeisen genauso problematisch wie Herr Müller?

Diwald: Ich sehe das ähnlich wie Herr Müller, aber etwas positiver. Ich traue unseren Ingenieuren einfach etwas mehr zu. Bis `89 hatten wir im Stadtgasnetz 50 Prozent Wasserstoff. Die Stadt Berlin mit ihrer Insellage hatte damals entschieden, ein Jahr länger Stadtgas zu behalten zur Wahrung der Versorgungssicherheit. Genau da sind wir heute wieder. Wenn die Bürger Versorgungsicherheit wolle, werden wir am Wasserstoff nicht vorbei kommen. Jetzt haben wir Gasturbinen, die mal mehr Betriebsstunden hatten, wo der Wirkungsgrad und die Abgaswerte wichtig waren, sodass man sie absolut an die aktuelle Gaszusammensetzung optimiert hat. Was aber nicht bedeutet, dass man das nicht verändern kann. Vor allem, wenn sie nur noch ein paar Stunden im Jahr laufen. Ein Gasturbinenkraft werk kann sage und schreibe einen Wasserstoffanteil von 90 Prozent vertragen.

Was wichtig ist, und da sehen ich die Politik in der Pflicht, dass sie sagen, wir haben die Energiewende beschlossen. Nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die EU mit ihrer Roadmap. Wenn ich heute einfach der Industrie sage, und ob das die Gasindustrie ist, oder ein Automobilhersteller, der einen Gastank für ein Gasfahrzeug entwickeln soll, passt auf: 2030 sind das nicht mehr zwei Prozent, sondern 35 Prozent. Dann traue ich unseren Ingenieuren zu, dass sie problemlos solche Techniken bauen können, die bezahlbar sind. Wenn ich mir heute ein Mobiltelefon ansehe, was das alles kann. Dann glaube ich, dass dieser Chip, der das regeln kann, bezahlbar ist in jeder Gastherme. Die zwei Euro mehr werden den Unterschied nicht mehr ausmachen.

Können Sie sich dem anschließen?

Müller: Ich finde den Ansatz von Herrn Diwald bezüglich der Roadmap nicht schlecht, die besagt, in soundso vielen Jahren muss so viel möglich sein. Das finde ich vielversprechend, denn dann haben alle klare Vorgaben, an denen sie sich orientieren können und wir werden irgendwann diese Probleme nicht mehr haben. Das Problem ist allerdings der Bestand. Ich möchte das jetzt gar nicht so sehr an den Gaskraftwerken aufhängen, die hatte ich nur als ein Beispiel genannt. Es gibt innerhalb der Infrastruktur viele Komponenten, die nur schwierig mit Wasserstoff zurechtkommen. Da gibt es zum Beispiel die KFZ-Problematik. Wir haben in Deutschland eine DIN-Norm, die besagt, dass nur zwei Prozent Wasserstoff an den Tankstellen erlaubt sind. Bei GRT in Frankreich sind es fünf bis sechs Prozent.

Werfen wir einen genaueren Blick auf die Eigenschaften von Wasserstoff, mit denen unsere Ingenieure es zu tun haben: Wasserstoff erwärmt sich zum Beispiel leicht und verflüchtigt sich ebenso leicht.

Stephan Rieke, Vertriebsleiter Etogas: Wir sind ein kleiner Anlagenbauer aus dem Schwabenland und bauen Power-to-Gas-Anlagen. Wasserstoff ist wie Methan ein Gas, das natürlich seinen Vorsichtskorridor benötigt. Aber wir mussten ja im Zuge der Wasserstoffinfrastruktur zur Zeit des Stadtgases bereits damit umgehen. Der Punkt ist nur, wenn man jetzt mit reinem Gas arbeitet, ist die Herausforderung nicht das Technische, sondern Zeit und Geld. Wenn wir eine Wasserstoff-Distribution aufbauen wollen, muss jemand Zeit und Geld in die Hand nehmen. Dafür müssen die entsprechenden Wasserstoffverbrauchseinrichtungen vorhanden sein, inklusive deren Verbrauchsinfrastruktur. Die Herausforderung ist ökonomischer Art.

Müller: Die Physikalisch-Technische-Normierungsanstalt setzt sich mit den Qualitätsfragen auseinander. Die legen Grenzwerte fest, auf die wir vertrauen. Insofern haben wir beim Wasserstoff keine größeren Bedenken als beim Erdgas. Die Bedenken, die man in der Bevölkerung antreffen mag, stammen bestimmt aus dem Chemieunterricht von früher: Knallgasprobe hat jeder einmal gesehen. Deswegen denkt man, das sei besonders gefährlich. Erdgas genießt dagegen eine relativ hohe Akzeptanz, auch was die Speicherung anbelangt. Sicherheitsbedenken sind nicht vordringlich.

Herr Diwald, an welchen Technologien muss jetzt geforscht werden?

Diwald: Man kann sicher noch ganz viel Forschen. Aber die Technologien sind alle anwendungsfähig. Viel wichtiger ist es, dass wir die verfügbaren jetzt in den Markt bekommen. Sodass wir an den Marktmodellen, den Serienprodukten forschen und dort Kostensenkungspotenziale heben. In der Windkraft hat man auch geforscht, schließlich hat man den Growian aufgebaut und er ist umgefallen. Da hat das ganze Forschen nichts gebracht. Schließlich hat man gesagt wir machen ein Markteinführungsprogramm und sehen, wie die Industrie aufgrund ihrer eigenen Entwicklung Marktvorteile generiert. Wir brauchen jetzt eine Markteinführung, wir müssen loslegen. Es geht um Effizienzsteigerung. Die Brennstoffzelle ist die einzige Technologie, die uns eine Effizienzsteigerung erlaubt. Es gibt heute schon Fahrzeuge, die mit 50 Prozent Effizienz fahren. Normale Verbrennungsmotoren erreichen 20, höchstens mal 22 Prozent. Wir müssten die Integration der Strom- und Verkehrsindustrie schaffen. Das ist eine Software-Frage.

Rieke: Ich kann Herrn Diwald zustimmen. Wir müssen nicht mehr forschen, auch wenn das manche in Berlin vielleicht behaupten. Es geht jetzt darum, dass man mit der Anwendung genau wie mit den Windturbinen Geschäftsmodelle findet. Methan, Power-to-Gas, und so weiter - und damit auch Fehler machen. Und daraus werden wir lernen. Für diese Geschäftsmodelle brauchen wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Wo sehen Sie das größte Kostensenkungspotenzial?

Rieke: Das Prinzip der Serie ist definitiv das größte Kostensenkungspotenzial, wo wir bei den Erneuerbaren schöne Lernkurven durchfahren haben. Wichtig ist dafür der gesetzliche Rahmen, damit wir wissen, wie wir zum Beispiel erneuerbare Energien systemisch integrieren können. Das hängt von der Politik ab. Und da fühlen wir uns nicht so aufgehoben, wie das Thema es verdient. Ein Beispiel: Momentan sind solche Anlagen als Letztverbraucher eingestuft, obwohl sie wie ein chemisches Umspannwerk Energie austauschen. Wir haben es noch nicht geschafft, die Politik zu überzeugen, dass ein Elektrolyseur kein Letztverbraucher ist. Wir wollen ja CO2-arme Mobilität auf die Straße bekommen und verstehen nicht, warum die Politik da nicht weiter ist.

Herr Müller, wie sinnvoll ist es von Gesetzgebungsseite, dass der Strom für die Wasserstoffproduktion besteuert wird, wie ein normaler Endverbraucher, obwohl er nur in einen anderen, speicherbaren Zustand umgewandelt wird?

Müller: Die EEG-Umlage ist sicher eines der größten Probleme, die die Anlagen haben. Aber wie bekannt ist, ist derzeit nicht das passende politische Klima für schnelle Verbesserungen auf diesem Gebiet. Klar sind Speicher keine Letztverbraucher. Man muss allerdings sehen, ob sie wirklich Speicher sind, wenn sie in einem anderen Zusammenhang genutzt werden, zum Beispiel in der Mobilität, ist es schon wieder diskutabel. Wenn wir Power-to-Gas von Netzabgaben ausnehmen, dann fragen als nächstes die Pumpspeicherkraftwerke dasselbe an, dann die Gaskraftwerke.

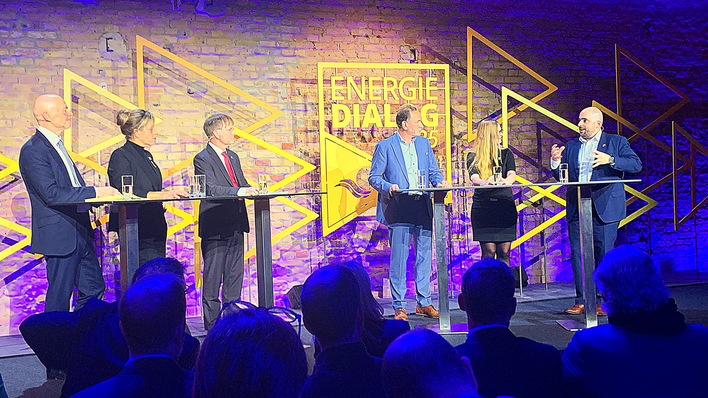

Das Gespräch führte Nicole Weinhold im Rahmen der Konferenz „Wasserstoff als Energieträger, ein Industriemodell für die Energiewende in Frankreich und Deutschland: Wunsch oder Wirklichkeit?“ des Deutsch-Französischen Büros für Erneuerbare Energien am 24. Juni in der Französischen Botschaft.