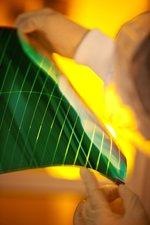

Träge und grau fließt die Elbe durch das winterliche Dresden. Aber immerhin: Sie fließt – mit fünf Kilometern pro Stunde. Sichtbarer gibt sich der Fortschritt nur 400 Meter vom Elbufer entfernt: Hier hat Heliatek binnen sechs Monaten eine Fabrik zur Herstellung von organischen Solarfolien hochgezogen. Organische Solarzellen bestehen aus Polymeren oder anderen chemischen Kohlenwasserstoffen.

Zwar lassen sich die Kunststoffzellen schnell und in großen Stückzahlen fertigen, aber ihr Wirkungsgrad ist verglichen mit kristallinen Solarzellen sehr gering. Die Inbetriebnahme der Dresdner Fertigungslinie erfolgte Mitte März 2012. Heliatek nutzt so genannte Oligomere für hauchdünne Solarfolien. Etwa 14 Millionen Euro hat die erste Anlage gekostet. Sie kann pro Jahr acht Megawatt Solarmodule produzieren. Derzeit sammeln die Sachsen Geld ein, um eine zweite Anlage zu bauen. Sie soll 75 Megawatt im Jahr ausstoßen, dafür braucht Heliatek 60 Millionen Euro.

Kleine Schritte, kleine Brötchen

Allerdings hat Heliatek ein wichtiges Ziel verfehlt: Bis zum Herbst 2012 sollten die ersten Solarprodukte für mobile Anwendungen in den Markt kommen. „Es ist eine noch junge Technologie, wir müssen erst einmal Erfahrungen sammeln“, beschwichtigt Martin Pfeiffer, Technologievorstand des sächsischen Vorzeigeunternehmens. „Es war uns von vornherein klar, dass wir nicht im ersten Jahr gleich vier Megawatt absetzen werden.“

Damit backt Heliatek erst einmal kleine Brötchen. Die sächsische Firma will den Fehler nicht wiederholen, den ein Konkurrent aus den USA gemacht hatte. Konarka in New Bedford im US-Bundesstaat Massachusetts hatte im Herbst 2011 vollmundig eine gigantische Fabrik versprochen. Ein Gigawatt sollte die Anlage jedes Jahr ausspucken, dafür standen 200 Millionen US-Dollar (142 Millionen Euro) zur Verfügung. Aber nach einem halben Jahr war das Geld weg. Konarka ging in die Insolvenz. Eine hochfliegende Hoffnung mehr, die vom Solarhimmel auf den harten Boden des ökonomischen Alltags stürzte. Inzwischen hat der Systemanbieter Belectric aus dem fränkischen Kolitzheim die deutsche Niederlassung von Konarka in Nürnberg übernommen.

Ein Pilotprojekt in Spanien

Die Markteinführung der organischen Photovoltaik – nicht nur bei Heliatek – scheint ebenso träge voranzukommen wie das Wasser in der Elbe. Bis Ende 2012 lieferte Heliatek die ersten Muster an künftige Kunden aus, der Verkauf kam in Gang. Die ersten Serienprodukte werden Ende 2013 ausgeliefert. Bisher bereitet Heliatek ein Pilotprojekt in Spanien vor. Zusammen mit Reckli, einem Anbieter von Teilen für Betonfassaden, will das Solarunternehmen eine Fassade mit Solarfolien verkleiden. „Ziel der ersten Phase der Markteinführung ist es, Referenzobjekte zu schaffen und zu verfolgen, wie sich die Module unter realen Bedingungen verhalten“, erklärt der Technologievorstand. Schließlich liegt genau dort das Hauptproblem der Anbieter von organischen Solarfolien: Sie verfügen kaum über Erfahrungen, wie sich ihre Solarmodule in der Praxis bewähren. Bis zur Bestätigung des Gegenteils bleiben potenzielle Kunden skeptisch, was die tatsächlichen Solarerträge betrifft. „Wir müssen zunächst Vertrauen im Markt schaffen“, sagt Martin Pfeiffer. „Wer große Objekte realisieren will, wird sich erst einmal nach Referenzprojekten umsehen.“

Aus diesem Grund hat sich auch der Stromlieferant Mainova in Frankfurt am Main eine Testanlage auf den Hof stellen lassen. Auf einem Aluminiumgestell sind neun Module mit einer aktiven Fläche von über zehn Quadratmetern von Konarka montiert. Die Solarfolien der Marke Power Plastics bestehen aus speziellen Polymeren, in denen langkettige Kohlenstoffmoleküle bei Lichteinfall Elektronen abgeben. Die Elektronen werden von anderen Molekülen – Fullerene genannt – eingesammelt und zur Elektrode geleitet. „Es ist ein Praxistest“, erklärt Thomas Breuer, Sprecher von Mainova. „Unter Laborbedingungen funktioniert die Technologie schon ganz gut. Wir wollen aber jetzt wissen, wie sich die organische Photovoltaik unter realen Bedingungen verhält.“ Seit Oktober 2012 ist die Anlage in Betrieb und speist den Strom in das Netz von Mainova ein. „Die ersten Erfahrungen stimmen uns positiv“, sagt Breuer. „Wir haben die Hoffnung, dass die Technologie etwas taugt.“

Beweis steht noch aus

Was sie erst noch beweisen muss. Denn niedriger Wirkungsgrad und geringe Langzeitstabilität der Module machen den Technikern zu schaffen. „Das Problem der kurzen Lebensdauer der organischen Solarmodule ist eigentlich eine Frage der Verkapselung und Verklebung, vor allem an den Seiten der Module und an den Stellen, wo man die Kontakte aus dem Modul herausführt“, erklärt Martin Pfeiffer. Das Modul braucht eine flexible Barriere, die die Zellen vor Wasser und Sauerstoff schützt. „Eine Plastikfolie ist nur scheinbar wasserdicht“, weiß Pfeiffer. „Wenn man genau hinschaut, diffundiert auch durch eine solche Folie noch Wasser hindurch.“ Eine Lösung bietet die amerikanische Chemiefirma 3M an. Sie hat im Juli 2012 eine neue Folie zur Verkapselung von Dünnschichtmodulen auf den Markt gebracht, die auch für die organische Photovoltaik geeignet ist.

Heliatek setzt eine Schutzfolie ein, die aus anorganischen Nitridschichten und organischen Zwischenschichten besteht. „Die organische Schicht hat die Aufgabe, die Defekte zu entkoppeln, die es in den anorganischen Schichten gibt“, erklärt Heliatek-Mann Pfeiffer. Sie muss sicherstellen, dass ein Defekt in einer anorganischen Schicht nicht zufällig auch in der nächsten anorganischen Schicht an der gleichen Stelle auftritt und Wasser eindringen kann. Der Weg des Wassers von außen nach innen soll möglichst lang sein.

Bisher bestanden solche Ultrabarrieren aus bis zu sieben Schichten, was die Solarmodule erheblich verteuerte. „In den letzten Jahren haben verschiedene Unternehmen die Schichtabscheidung so weit perfektioniert, dass auch drei Schichten ausreichen – zwei anorganische Schichten und dazwischen eine organische Entkoppelungsschicht“, berichtet Pfeiffer. „Dieser Aufbau hat eine ausreichende Sperrwirkung. Die Folien sind inzwischen erschwinglich. Aber auch bei der Verklebung haben wir in den letzten zwei bis drei Jahren erhebliche Fortschritte gemacht.“

Der Wirkungsgrad steigt

Auch beim Wirkungsgrad geht es voran. Im Februar 2012 brachten es die Ingenieure der Firma Polyera in Skokie im US-Bundesstaat Illinois mit einem neuen Schichtaufbau des organischen Halbleiters auf 9,1 Prozent. Die Amerikaner bezeichneten ihren Erfolg als Durchbruch in der Entwicklung der organischen Photovoltaik. Im August 2012 zog das texanische Unternehmen Phillips 66 mit Sitz in Houston nach: Es schraubte den Rekord auf 9,31 Prozent hoch. Die Texaner nutzen ein neues Polymer, das sie zusammen mit Solarmer im kalifornischen El Monte entwickelt haben.

Außerdem griffen sie auf eine neue Kontakttechnologie zurück, die ein Forscherteam von der South China University of Technology in Guangzhou erfunden hat. Heliatek stellte im April 2012 eine Solarzelle mit einem Wirkungsgrad von 10,7 Prozent her. Im Solarmodul bleiben immerhin noch neun Prozent übrig. Mitte Januar haben die Sachsen eine neue Absorberkombination ausprobiert: Der Wirkungsgrad der Laborzelle stieg auf zwölf Prozent.

Allerdings besteht das eigentliche Problem darin, den Wirkungsgrad auch bei der Umsetzung in die Großproduktion zu erhalten. Die Erfahrungen von Konarka haben gezeigt, dass das nicht so einfach ist. Die bei Mainova installierten Module aus der Serienfertigung bringen etwa drei Prozent Wirkungsgrad. Damit ist kein Blumentopf zu gewinnen. Problematisch ist bisher, die Schichten auch in der schnellen Massenfertigung und Rolle-zu-Rolle-Verfahren möglichst homogen auf die Trägerfolie zu bringen. „Wir profitieren von den Erfahrungen der Hersteller organischer Leuchtdioden, die mit den gleichen Prozessen arbeiten wie wir“, sagt Martin Pfeiffer. „Das hilft uns, die Verluste zu minimieren und die guten Laboreffizienzen auf die Fläche zu bringen.“

Im Unterschied zu ihren Konkurrenten nutzen die Sachsen keine Polymere, sondern die viel kleineren Oligomere, die sie auf die Trägerfolie aufdampfen, statt sie zu bedrucken. „Bei der Massenproduktion wird offensichtlich, dass die geringeren Distanzen kleiner Moleküle im Vorteil sind“, sagt Pfeiffer. „Die Maschinenhersteller wissen aus der OLED-Industrie, wie man Verdampferquellen realisiert, die große Flächen sehr homogen beschichten.“ Mit der OLED-Industrie nimmt sich Pfeiffer die Hersteller organischer Leuchtioden für Displays und Monitore (OLED) als Vorbild. Ziel der Dresdner ist es, die Effizienzwerte der amorphen Siliziumdünnschichthersteller, die flexible Module auf den Markt gebracht haben, zu übertrumpfen.

Gute Performance bei Schwachlicht

An die Wirkungsgrade flexibler CIGS-Zellen werden organische Solarmodule auf absehbare Zeit nicht herankommen. Allerdings: „Wir wissen ganz genau, welche Schritte wir noch gehen müssen, um einen Wirkungsgrad von 15 Prozent zu erreichen“, erklärt Pfeiffer. Zudem sind die Erträge organischer Module sehr stabil bei höheren Temperaturen oder Schwachlicht. So hat die Société Générale Surveillance in ihrem Testlabor im hessischen Taunusstein das Rekordmodul von Heliatek unter die Lupe genommen. Die Prüfer stellten fest, dass die Effizienz des organischen Moduls bei zunehmender Temperatur leicht ansteigt – im Gegensatz zu klassischen Halbleitern. Außerdem erhöht sich der Wirkungsgrad, wenn die Intensität der Sonneneinstrahlung sinkt. Bei 100 Watt pro Quadratmeter ist er 15 Prozent höher als bei 1.000 Watt pro Quadratmeter im Standardtest.

Die organischen Module beginnen frühmorgens, Strom zu produzieren. Sie stromen bis Sonnenuntergang, wenn Siliziummodule schon seit Stunden keinen Ertrag mehr erzielen. Außerdem brauchen sie weder Unterkonstruktion noch rückseitige Kühlung. Zusammen mit der Semitransparenz, der üppigen Farbenvielfalt und dem geringen Gewicht ist die Technologie geeignet für die Gebäudeintegration, einem der Zielmärkte der Hersteller. „Wir sind uns darüber im Klaren, dass das Volumen in der gebäudeintegrierten Photovoltaik nicht sofort sprunghaft ansteigen wird“, erklärt Martin Pfeiffer.

Neue Märkte öffnen

Aber die Voraussetzungen seien gegeben. Pfeiffer sieht sein Unternehmen auch nicht in Konkurrenz zu den etablierten Technologien. Die organische Photovoltaik öffne Märkte, die der Photovoltaik bisher verschlossen blieben. „Wir wollen nicht mit den anorganischen Solarzellen auf dem Dach oder der Freifläche konkurrieren“, sagt er. „Wir konzentrieren uns auf Fassaden und Fenster. Die Konkurrenz eines Energie sammelnden Fensters ist das Fenster, das keine Energie sammelt – die normale getönte Scheibe. Deshalb ist uns der Erntefaktor so wichtig. Am Ende geht es darum, dass es günstig ist und sich lohnt, ein Energy Harvesting Window statt ein normales Fenster zu installieren.“

So ist es kein Zufall, dass sich Heliatek mit dem Fassadenbauer Reckli zusammengetan hat, um das erste Pilotprojekt zu realisieren. Auch andere schlafen nicht: Der Stahlkonzern Thyssen Krupp will Stahl mit organischen Solarzellen beschichten. Dazu holte er sich Hilfe vom Forschungsverbund Solliance, zu dem unter anderem das Interuniversity Microeletronic Centre in Holland und das Forschungszentrum Jülich gehören. Das Ziel ist es, energieneutrale und sich selbst mit Energie versorgende Gebäude zu entwickeln.

Ein Stahlkonzern steigt ein

Thyssen Krupp baut darauf, dass die organischen Solarzellen billig sind. Doch die Preise liegen weit über einem US-Dollar pro Watt, sie sind mit den Zellen aus Silizium kaum konkurrenzfähig. Ob die organische Photovoltaik eine Chance im hart umkämpften Solarmarkt hat, wird sich zeigen. Doch bis dahin wird wohl noch viel Wasser die Elbe hinunterfließen.

( Sven Ullrich)

Dieser Artikel erschien erstmals in der Februar-Ausgabe 2013 von ERNEUERBARE ENERGIEN - das Magazin.